Согласно исследованию McKinsey, 70% современных компаний терпят неудачу именно из-за устаревших управленческих подходов. Вроде внедряют новые технологии, нанимают креативных продюсеров, но почему-то все буксует: продукт не развивается, команда выгорает, а клиенты уходят к тем, кто быстрее.

В статье разберем типичные ошибки в управлении и расскажем, как их исправить.

Ошибка 1: Вы все еще живете в проектной рутине

Если вы смотрите на Яндекс, Т-Банк, успешные IT-стартапы и спрашиваете «почему у них получается, а у нас нет?», мы раскроем тайну — все они делают ставку на продуктовое мышление.

В основе продуктового мышления — понимание, что продукт живет дольше любого проекта и должен адаптироваться под новые условия и потребности. Фокус меняется с «успеть сдать проект в срок» на «рост через продукт и новую культуру работы с командой».

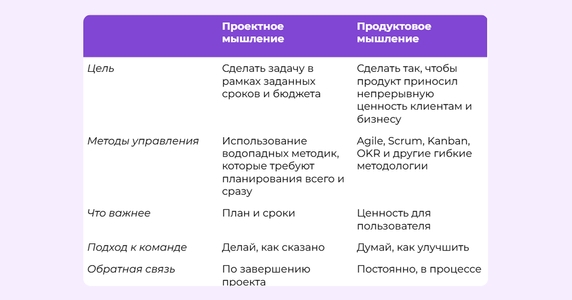

Сравним продуктовое и проектное мышление, чтобы понять, в чем разница и что реально работает.

Дано: банк Х выпускает кейс о том, что раздел «Отели» в приложении собирает конверсию 50%. Руководители банка Y отправляют статью в чаты с текстом: «Нам тоже такое надо». Отдел маркетинга принимает задачу и запускает работу: прописывает стратегию, согласовывает бюджеты, находит подрядчиков для разработки. И вот уже через 3 месяца «Отели» появляются в меню приложения банка Y. Только ожидаемой выручки руководители не получили, а вот недовольных клиентов стало больше.

Вопрос: почему так?

Ответ: банк Y скопировал фичу, а не потребность. Конверсия в 50% у банка Х — результат работы с аудиторией, контекстом использования, пользовательским опытом и данными.

Продуктовая команда банка Х обнаружила, что основное ядро их аудитории — люди, которые часто путешествуют и бронируют отели. Продакты выделили группу клиентов и показали анонс лендинга, где давали скидку тем, кто забронирует отель на сайте банка.

Гипотеза подтвердилась: клиенты переходили с мобильного приложения на лендинг, выбирали отель и бронировали — это удобно, ведь данные карты не нужно вводить.

Продакты собрали обратную связь, в которой клиенты указывали, что переходить на сайт не всегда комфортно. Так и появилась новая фича — раздел «Отели» прямо в приложении банка Х.

Банк Y же реализовал внешний вид фичи, не понимая, нужна ли она клиенту и в каком контексте она работает. В результате: раздел «Отели» — просто кнопка в меню без ценности.

Банк Y мыслит проектно. Проектное управление удобно: поставили цель, прикинули бюджет и сроки, собрали команду и пошли реализовывать задачу без погружения в контекст. В результате: команда сдала «успешный проект», а бизнес — потерял деньги и клиентов.

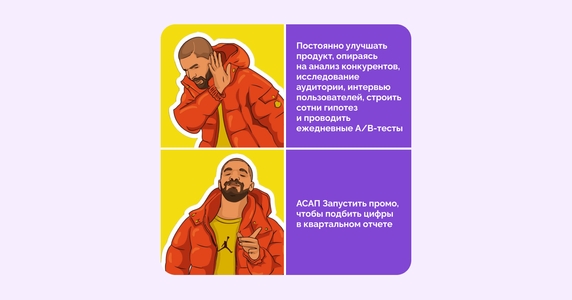

Продуктовое мышление — это работа не на дедлайн, а на результат. С фокусом на то, что нужно пользователю: постоянная обратная связь, быстрые итерации, гибкость.

Чем отличается проектное мышление от продуктового?

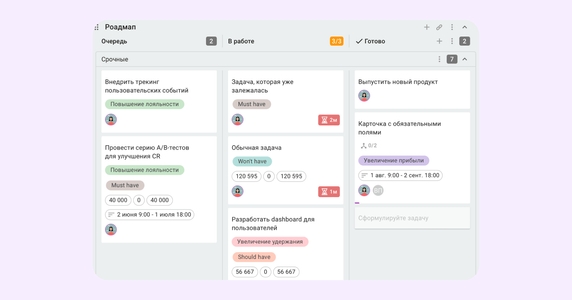

Продуктовый подход требует инструментов — мало просто поставить задачу в личных сообщениях с пометкой АСАП, нужно отслеживать, как продукт движется по этапам разработки, собирать бэклог из гипотез и создать пространство для хранения обратной связи от клиентов. С этим помогут Agile-методологии: Kanban и Scrum.

Ошибка 2: Вы собираете данные, но не умеете ими пользоваться

Сегодня у компаний есть CRM, таблички, десятки метрик. Но чаще всего отчеты готовятся ради отчетов, а решения принимаются на основе интуиции, а не цифр. Менеджеры уверены, что управляют на данных, но, глядя на цифры, не могут ответить на вопрос «Когда будет завершена задача?».

Важно не только собирать данные, но и уметь ими пользоваться. Для этого нужна система, где видно сразу: кто перегружен, какая задача зависла и когда ее реально закроют.

В Kaiten данные и рабочие процессы связаны: от WIP-лимитов до отчетов по потокам задач.

- Отчеты собираются автоматически и доступны по каждому пространству.

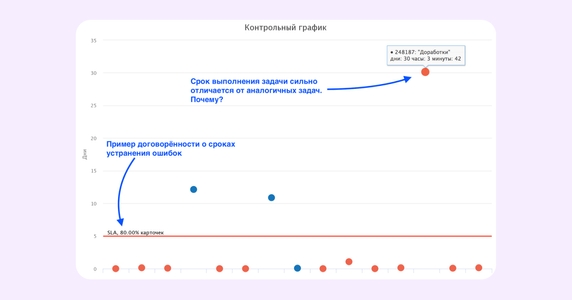

Например, Контрольный график показывает время выполнения каждой задачи и помогает найти самые длительные из них, чтобы выявить возможные проблемы.

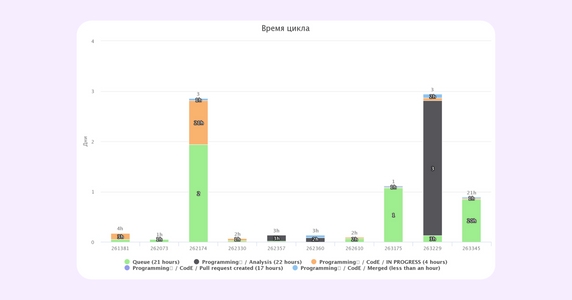

А время цикла отображает сколько времени задача провела на каждом этапе. Например, из графика ниже следует, что в среднем каждая задача проводит 21 час в очереди, в то время как для ее решения требуется всего 4.

- WIP-лимиты (ограничение количества задач в работе) защищают команду от перегрузки. Руководителю даже не нужно вручную проверять цифры: система сама подсказывает, что пора довести начатые задачи до конца.

- Блокировки на карточках сразу сигналят, где процесс застопорился. Например, если на согласовании зависло слишком много задач, можно нанять еще одного сотрудника или установить чек-лист, чтобы разгрузить согласующего.

Когда данные встроены в работу:

- Менеджер понимает, где узкое место. Например, что тестирование перегружено, и задачи там застревают.

- Команда видит, что нельзя брать в работу десятую задачу, пока не доведены до конца предыдущие.

- Заказчики понимают, на каком этапе находится задача и когда она будет выполнена.

- Вместо того чтобы догадываться, компания управляет процессами на основе фактов.

Пример: строительная компания Good Wood внедрила визуализацию работы в Kaiten. Раньше задачи могли висеть в бэклоге до 900 дней, а часть из них вообще не доходила до тестирования. Через три месяца работы в Kaiten в бэклоге не осталось задач, а скорость строительства домов сократилась вдвое.

Ошибка 3: Вы тратите силы на мелкие улучшения вместо прорывных изменений

Любимое занятие многих компаний — «поправить шрифты, ускорить загрузку на 0,5 секунды, подкрутить фильтр». Да, мелкие улучшения нужны. Но если продукт по сути не решает главную задачу пользователя, вечное докручивание его не спасет.

Подход, который реально работает, — Product-Led Growth. Когда продукт становится главным каналом привлечения и роста. Чтобы это получилось, ваш продукт должен быть в 10 раз лучше конкурентов. Иначе пользователь просто не захочет менять привычное решение.

Авторы «Теории перспектив» Даниэль Канеман и Амос Тверски анализировали поведение потребителей и выяснили, что потери воспринимались участниками в 2-4 раза сильнее, чем преимущества от нового продукта.

Эксперимент: авторы сравнивали радость от получения 50 долларов и боль от потери 50 долларов. Радость участников эксперимента была в 3 раза меньше, чем боль от потери. В поведенческой экономике такое явление называется «эффект владения». То, чем мы владеем и теряем это — воспринимается более болезненно, чем приобретение нового.

Вывод: клиенты переоценивают потери при переходе на новый продукт в 3 раза, а компании в 3 раза переоценивают свои собственные продукты. Значит, нам нужно решение, которое больше чем в 9 раз (3*3) эффективнее существующих аналогов, чтобы оставаться конкурентоспособными.

Только тогда ценность, которую клиент приобретает вместе с вашим новым продуктом, будет перевешивать потери по отношению к старому, уже привычному.

Пример: Uber — онлайн-сервис по поиску такси появился в 2009 году, а Яндекс.Такси — в 2011. Но почему-то в России у Uber не получилось, хоть и появились они раньше. Сначала россияне скачивали приложение Uber для поездок за 1 рубль, но после удалили и перешли в Яндекс. Он оказался сильнее в десятки раз: в 2013 году у него уже были карты, поиск, навигатор. Пользователь строил маршрут в Яндекс.Картах — и заказывал такси в один клик. Uber отключил акции — и проиграл, а Яндекс остался.

Улучшать продукт по реальным потребностям пользователей, поможет регулярный сбор обратной связи.

Способы сбора фидбека

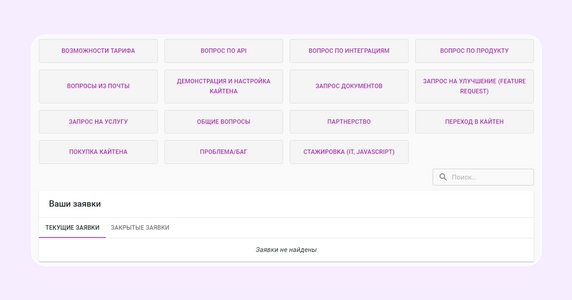

Крупные компании присваивают теги каждому обращению, чтобы распределить их по категориям, а потом — проанализировать и взять в работу подходящие.

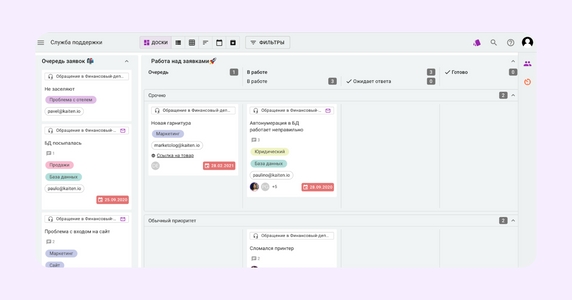

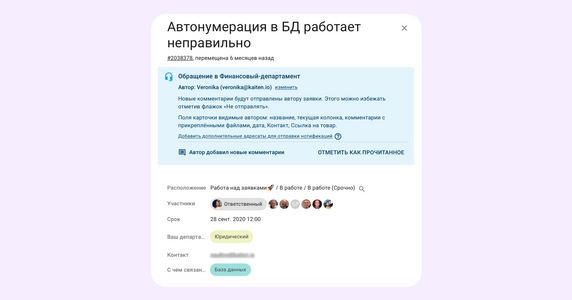

В Kaiten можно собирать обратную связь с подключенным модулем «Служба поддержки»:

Клиенты могут задать вопрос или оставить обратную связь по email, в телеграм-бот или в специальную онлайн-форму:

Запросы автоматически становятся карточками на доске в Kaiten — с ними работают точно так же как и с другими карточками на досках.

Ошибка 4: Вы контролируете, а не развиваете

Микроменеджмент кажется надежным. Вижу все, значит, контролирую. Но в реальности команда боится ошибиться, не может креативить и ждет одобрения каждого шага.

Сильные компании идут по другому пути: создают среду, где задачи решаются без постоянного контроля.

Как перестать контролировать, и начать развивать?

1. Использовать понятные цели (OKR).

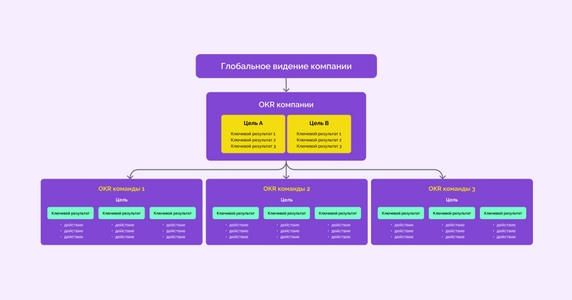

OKR (Objectives and Key Results) ― это система постановки амбициозных целей, где:

- O (Objectives) — вдохновляющие и амбициозные цели, которые задают направление.

- KR (Key Results) — это конкретные результаты, с помощью которых измеряют прогресс.

Такая система помогает синхронизировать усилия разных команд, направляя их к общей цели, и дает прозрачность в масштабах всей организации.

Важно понимать: OKR — это не KPI. Цели не всегда достигаются на 100%. Напротив, стремление к 70% — нормальная практика в культуре роста и экспериментов.

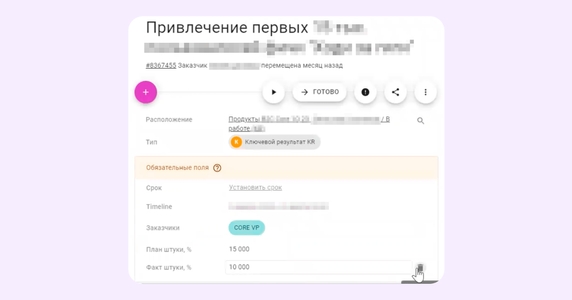

Целеполагание OKR можно визуализировать в Kaiten, как это сделала команда телеком-компании KCELL.

Руководство компании определило 4 основных приоритета (Objectives). Затем каждая команда выставила свою цель, установила измеряемые ключевые результаты и прописала задачи, которые помогут эту цель достичь.

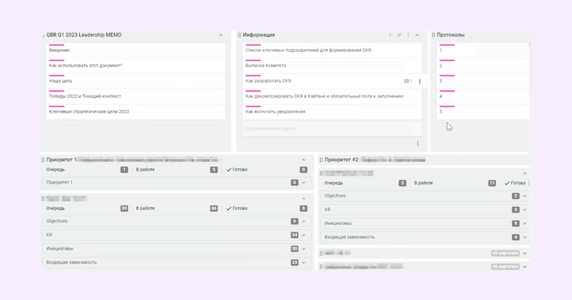

Как это работает:

Сверху — несколько досок с полезной информацией, чтобы все команды могли быстро найти все данные для работы.:

- Первая – для квартального бизнес-ревью.

- Вторая – с общей информацией о трансформации и OKR.

- Третья – для хранения протоколов встреч.

Дальше есть 4 доски для 4 приоритетов компании. Карточки на этих досках — глобальные цели компании, за которые отвечают разные трайбы (кроссфункциональные команды). Это родительские карточки для всех OKR команд.

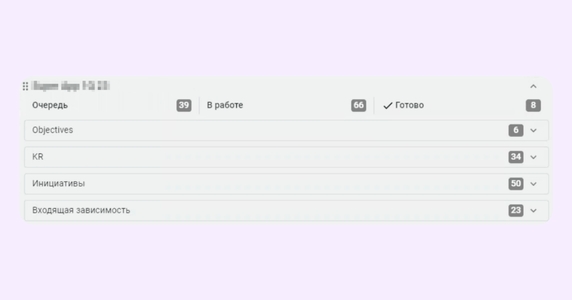

Ниже расположены доски трайбов. На них в формате карточек зафиксированы цели, ключевые результаты, инициативы и зависимости каждого трайба. Все эти карточки связаны в общую иерархию с помощью системы родительских и дочерних задач.

Для детальной визуализации доски трайбов разбиты на 4 дорожки: Objectives, KR, Инициативы и Входящие зависимости.

- Objectives — основные цели конкретного трайба.

- KR — ключевые результаты с конкретными метриками. Чтобы удобно отслеживать прогресс по ключевым результатам, в карточках KR создали поля «План» и «Факт», где команды цифрами прописывают, чего хотят достичь и что есть на данный момент.

- Далее идет дорожка «Инициативы» – здесь лежат непосредственно сами задачи трайба, каждая из которых привязана к конкретному OKR.

Так у каждой команды есть понятная визуализация собственных OKR, которые привязаны к одному из общих приоритетов компании.

2. Давать пространство для действий.

Чтобы команда не ждала указаний «сверху», а самостоятельно искала лучший способ достигнуть цели, им нужны:

- ясные приоритеты,

- доверие,

- возможность ошибаться и переосмысливать.

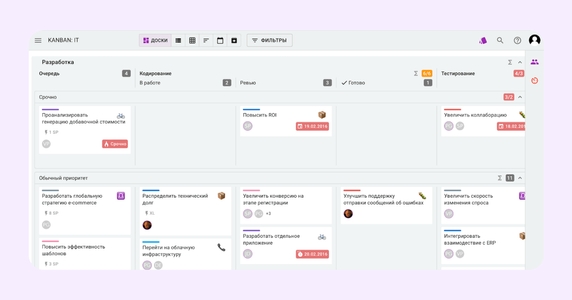

Для этого нужны инструменты, которые дают прозрачность без тотального контроля. Здесь поможет канбан, в котором видна вся работа: где задачи застряли, кто перегружен, где не хватает ресурсов.

Пример канбан-доски отдела разработки, на которой установлены ограничения по времени нахождения карточек в каждой из колонок:

3. Быстрая обратная связь

Без обратной связи развитие невозможно. Но если она приходит с опозданием — спустя месяц или в конце квартала — люди не успевают адаптироваться. А иногда и не понимают, что пошло не так.

Скрам-подход и канбан помогают видеть узкие места в реальном времени: где возникла блокировка, какая задача «зависла», как меняется скорость команды.

В Kaiten это реализовано через визуальные доски, аналитику по потокам задач и ретроспективы. Менеджер не ждет конца спринта, чтобы понять, где проблема.

Вместо вывода

Вы не можете управлять командой по-старому, если хотите расти и оставаться на рынке востребованными. Планы на год, постановка задач сверху вниз, отчеты ради отчетов и бесконечные согласования больше не работают. Пока документ согласовывают, рынок уже изменился.

Недостаточно просто внедрить новые инструменты, важно придерживаться новой культуры — быстрой, адаптивной, ориентированной на ценность для пользователя. Клиенты хотят быстро, удобно, стабильно. Команды хотят смысла, свободы и понятных целей. Бизнес хочет роста. А Kaiten поможет вам перестроиться: от процессов — к продукту, от задач — к результатам, от контроля — к росту.