Метод, получивший название «5 почему», — это универсальный инструмент логического анализа, который позволяет отделять последствия от первопричины проблемы. Он полезен и в бизнесе: помогает выявить, что замедляет процессы, приводит к конфликтам в команде, по какой причине нарушается последовательность выполнения задач.

Продакт-менеджер компании Kaiten Роман Казаков рассказал, как правильно использовать методику «5 почему», в каких случаях он эффективен и какие ошибки чаще всего мешают получить точный результат.

Что такое метод «5 почему»

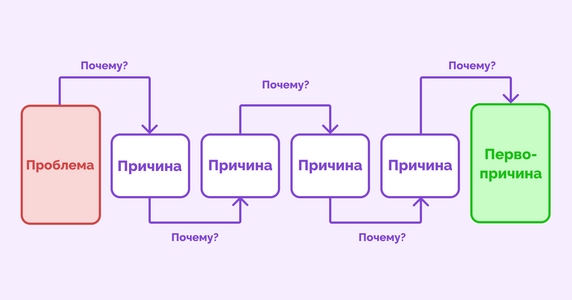

Иногда корень проблемы скрыт гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Один из способов добраться до него — метод пошагового выяснения причин. Его суть в том, чтобы не останавливаться на первом ответе, а продолжать задавать уточняющие вопросы, каждый раз отталкиваясь от предыдущего.

Этот подход известен как метод «5 почему». Он предлагает двигаться от следствия к причине, каждый раз спрашивая себя: «Почему это произошло?» Обычно после нескольких таких вопросов — как правило, около 5 — удается добраться до настоящего источника трудностей.

Для сложных и запутанных ситуаций одного этого метода может быть недостаточно. Но в большинстве рабочих случаев он помогает выявить слабые звенья в процессах и устранить то, что действительно мешает двигаться вперед.

Как возникла методика

Идея пошагового выяснения причин, лежащая в основе метода «5 почему», зародилась в недрах японской промышленности. Автором подхода стал Сакити Тоёда — основатель корпорации Toyota. Он заметил, что при решении проблем многие сосредотачиваются на видимых последствиях, оставляя без внимания то, что их вызывает.

Чтобы изменить этот подход, Тоёда предложил последовательно задавать уточняющие вопросы — шаг за шагом углубляясь в суть происходящего. Его метод стал элементом философии бережливого производства, и в 1970-х получил признание как инструмент для оптимизации процессов на производстве.

Но границы применения методики вышли за пределы фабрик и заводов. «5 почему» с успехом применяют в менеджменте, повседневной жизни и даже в межличностных отношениях — везде, где нужно понять, что именно стало пусковым механизмом проблемы.

Как работает метод «5 почему»

Методика помогает разобраться в ситуации пошагово, если следовать определенной структуре.

Формулировка и отображение проблемы

Сначала необходимо четко определить, в чем именно заключается проблема. Сформулируйте ее максимально конкретно, чтобы снизить риск отклонения в сторону при поиске ее причины. Запишите ее формулировку и оставьте достаточно пространства для дальнейших вопросов и ответов. Визуализация играет важную роль — используйте доску, электронную таблицу, лист бумаги или другой носитель, позволяющий наглядно отслеживать ход анализа.

Постановка вопроса к проблеме

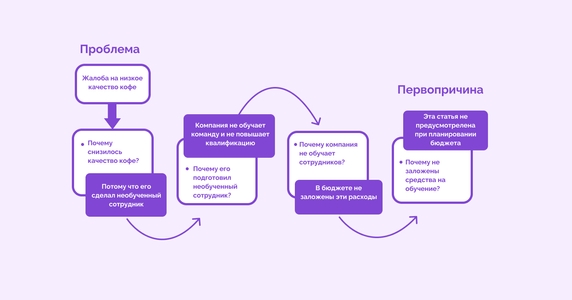

Затем задайте первый вопрос к сформулированной проблеме: «Почему чего это произошло?» Возможно, причин окажется несколько — зафиксируйте все.

Создание цепочек вопросов и ответов

Разберите каждую возможную причину по отдельности, последовательно задавая вопрос: «Почему это случилось?» Так вы начнете шаг за шагом выстраивать причинную цепочку. Все вопросы и ответы важно записывать для наглядного отображения всего хода анализа.

Проверка вопросов и ответов на достоверность и корректность

Важно, чтобы формулировки вопросов были точными и логичными. Избегайте расплывчатых, обобщенных или не относящихся напрямую к сути ситуации формулировок. Если очередной ответ кажется сомнительным или не дает ясности, не стоит продолжать эту ветку — вернитесь назад и пересмотрите формулировку вопроса.

Например, завод не успел вовремя выполнить заказ. Почему это могло произойти? Возможно, сломалось оборудование, сотрудники не уделили заказу нужного внимания, не хватило сырья? Только выяснив, какая из версий отражает реальность, можно углубиться в нее, продолжая цепочку вопросов.

Если цепочка заходит в тупик, вернитесь на шаг назад и переформулируйте вопрос или начните разбирать новую ветку причин. Иногда приходится исследовать несколько параллельных веток, прежде чем наткнуться на настоящую причину.

Последовательно задавая уточняющие вопросы и сопоставляя ответы, в итоге вы установите логическую связь между тем, что произошло, и настоящей причиной, почему это случилось. Чаще всего путь к истине занимает около 5 вопросов, отсюда и название метода.

Почему метод «5 почему» работает не всегда

Несмотря на свою простоту, методика «5 почему» не может считаться универсальным инструментом для анализа любых проблем. Когда речь идет о сложных взаимосвязанных процессах или конфликтах со множеством участников, могут потребоваться другие подходы.

Один из них — диаграмма Исикавы, также известная как «рыбья кость» (fishbone diagram). Этот инструмент позволяет выстроить визуальную карту всех факторов, повлиявших на ситуацию, и распределить их по категориям. Такая наглядность помогает лучше увидеть скрытые взаимосвязи и глубже понять структуру проблемы.

Еще один полезный подход — работа с системными архетипами. Это шаблоны, по которым развиваются типичные бизнес-проблемы. Например, пределы роста, эскалация, трагедия общих ресурсов и другие сценарии. Осознание того, как именно развивается та или иная ситуация, позволяет выявить первопричины не через линейный анализ, а через понимание всей системы в целом.

Поэтому, хотя метод «5 почему» быстро справляется с выявлением источников простых проблем, для более комплексных трудностей стоит вооружиться дополнительными аналитическими инструментами.

Как заставить работать метод «5 почему»

Чтобы метод «5 почему» был эффективным и действительно помог добраться до сути проблемы, важно учитывать несколько основных рекомендаций по его применению.

Цифра может меняться

Не стоит воспринимать цифру «5» как строгое правило. Количество вопросов может меняться в зависимости от ситуации: иногда достаточно 3 уточнений, а порой и 7 будет мало. Главное — не конкретное число, а глубина анализа.

Вопрос тоже может меняться

Сам формат вопросов необязательно должен звучать как «почему». Допустимы любые логичные формулировки, которые помогают уточнить причины и пошагово разобрать ситуацию.

Одна голова — хорошо, а много — лучше

Можно разбирать проблему в одиночку, но не всегда эффективно. Нередко куда результативнее провести встречу с участием коллег, задействованных в разбираемом процессе. Совместное обсуждение помогает избежать субъективных выводов, позволяет учесть мнения с разных сторон и быстрее прийти к объективной картине происходящего.

Только конкретика

Важно не скатываться в догадки и домыслы — любые ответы и выводы должны опираться на проверенные факты и информацию. Пространные рассуждения и обобщения уводят от сути и усложняют поиск конкретного решения.

Обвинения не помогают

Метод не предназначен для поиска виновных. Его задача — выяснить, какие причины или обстоятельства привели к проблеме. Формулируйте вопросы так, чтобы акцент был на условиях, а не на личностях, например «Почему сотрудник не справляется с работой?» и «Что мешает команде успевать с результатом в поставленные сроки?»

Адаптируйте и экспериментируйте

Пробуйте адаптировать метод под контекст вашей задачи. Подход «5 почему» работает не только для конкретных ошибок, но и для анализа общей стратегии компании. Примените его к корпоративной культуре, бизнес-процессам, подходам к производству, позиционированию, реализации продукта.

Хотя подход отлично справляется с поиском корня проблем, он эффективен и в сочетании с другими методиками. Его можно комбинировать, например, с техникой построения «грозовой тучи» или с визуальными инструментами вроде накопительной диаграммы потока (Cumulative Flow Diagram).

Метод позволяет также выявлять причины блокировок задач и находить в процессе узкие места.

Что еще почитать

Метод «5 почему» — доступный и практичный инструмент, но он не универсальное решение всех проблем. Чтобы расширить взгляд на происходящие сбои и научиться думать системно, стоит познакомиться с темой глубже. Вот несколько книг, которые в этом помогут:

- Томас Веделл-Веделлсборг «Проблема не в этом. Как переосмыслить задачу, чтобы найти оптимальное решение»;

- Элияху Голдратт «Цель-2: Дело не в везении»;

- Элияху Голдратт «Я так и знал! Теория ограничений для розничной торговли»;

- Элияху Голдратт, Джефф Кокс «Цель: процесс непрерывного улучшения»;

- Нэт Грин «Хватит гадать!»;

- Шервуд Деннис «Системное мышление для руководителей. Практика решения бизнес-проблем»;

- Уильям Детмер «Теория ограничений Голдратта. Системный подход к непрерывному совершенствованию».

Каждая из этих книг дополняет представление о том, как находить реальные причины проблем и устранять их полностью, а не на время.

Вы уже пробовали подобный метод? Расскажите об этом в комментариях 👇